momo是什么意思(社交平台的“momo”是谁?)

社交平台上的“momo”是谁?(主题)

头像整齐、昵称统一,很难被人们辨别出具体的身份信息,如今,一群叫“momo”的年轻人活跃于各个社交平台。数字化时代,数据能便利人们的生活,然而,当私人账号被推荐给同事,或者面对面聊过的话题转眼就在手机上刷到同类内容,面对“无处不在”的算法,有些年轻人开始思考:能否远离“数字围城”?统一的“momo”昵称、粉色小恐龙头像,成了他们的数字“马甲”。

新知小课堂momo是什么?

如同早前的“佚名”一样,“momo”并非某个人的特定署名,而是一群互联网散户组成的匿名群体。他们的网名统一叫“momo”,头像则是一个圆脑袋、脸蛋上有两团腮红的粉色卡通小恐龙形象。“万人如海一身藏”,“momo”们活跃于各个社交平台,由于头像整齐、昵称统一,很难被人们辨别出具体的身份信息。

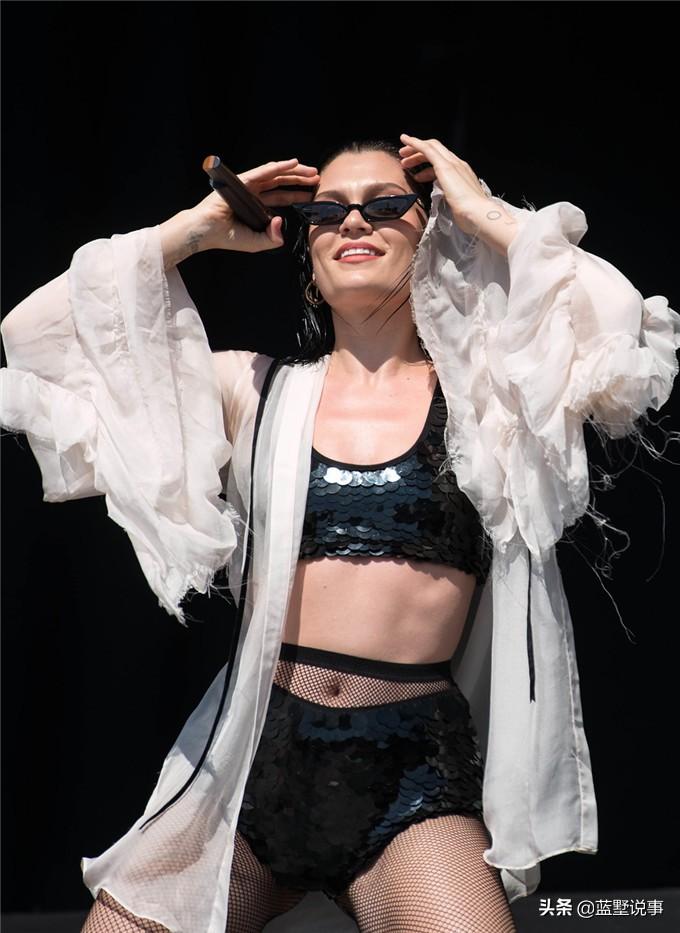

某内容分享平台上的“momo”群体。

现象

在网上丢块石头能砸中好几个“momo”

刚从外地老家返京,白婷就将自己在多个社交平台的网名改成了“momo”,头像换成了粉色小恐龙。“我在网上分享了一些关于丁克(不生育人群)的观点,结果回到家被七大姑八大姨唠叨了好几天。谁能想到家人会刷到我发的帖子呢,还通过名字、头像认出了是我本人。”对于自己在网络空间里的“自留地”被平台随意推送给亲戚,白婷有些郁闷。

在小红书、知乎等平台上,像白婷一样借用“momo”来掩藏自己身份的年轻人不少。“在网上随便丢块石头,都能砸中好几个‘momo’。”半年前成为“momo大军”一员的姜佩娜说。

采访中,选择成为“momo”的网友们诉求相似:为了不被熟人看见;就喜欢没人认识的地方,安安静静,想说什么都自由;就像穿了隐身衣一样……

穿上“momo”这样的马甲,只是人们逃离“数字围城”众多尝试中的一种。章媛是一名兼职美妆博主,尚未婚育的她,经常会在自己的美妆、穿搭主题等帖子内加上“宝宝辅食”这样的关键词。章媛告诉记者,加上“宝宝辅食”关键词后,会降低帖子被推送给男性用户的概率,也因此成为一些女博主屏蔽部分男性用户的方式。

“在用户名或者简介里加上‘镇魂’‘abo’可以防止自己被其他人搜索到。”“为了不被算法拿捏,我已经不再漫无目的地刷帖子,直接搜索自己想找的内容,不看平台推送。”在采访中记者发现,人们想出了各种“反算法”的对策,希望能为自己在互联网世界里搭起一方清净之地。

算法推送不是越密越好

想买一款电器,打开手机,平台就能推荐适合的产品,这种定制化推送确实能提高效率。但推送频率是否越密越好?频率过高时会有哪些问题?

清华大学新闻与传播学院教授崔保国认为,大数据和算法推荐确实有助于增加用户黏度,但这种算法推送容易形成人的“信息茧房”,使人们无法有精力再去关注更值得关注的内容。

所谓“信息茧房”,这一概念由学者凯斯·桑斯坦在其2006年出版的著作《信息乌托邦——众人如何生产知识》中提出。当日常生活逐渐被“数据化”,在算法推荐机制下,社交、购物平台不断帮人们过滤掉不熟悉、不认同的内容,并进行自以为投其所好式的信息投喂,如此往复,很容易把人们封闭在以这些有限信息形成的茧房里。

平台向前一步优化公众上网体验

在数字时代,人们的搜索、浏览等行为都会被后台记录,并成为平台算法进行后续推荐的依据。很多人在使用应用程序时会选择关闭浏览相册、获取麦克风信息、通讯录等授权。近年来,各大平台的隐私信息监管也逐渐加强,但记者体验发现,仍有平台将“推荐给可能认识的人”等作为默认选项。例如,在小红书APP的隐私设置中,“不把我推荐给可能认识的人”“不把我展示在他人关系列表”“在‘附近’页隐藏我的笔记”等选项都是默认关闭的,需要用户从应用主页点击多次后手动设置才能开启。也就是说,平台默认会将用户推荐给可能认识的人,用户发出的帖子也会根据其位置信息自动出现在“附近”用户的页面推送中。

在微博APP的隐私设置中,“不允许给我推荐通讯录好友”“不允许通过此手机号搜到我”等选项也均需手动开启。

与此同时,个别平台获取了用户的隐私信息权限后,存在索取无度的可能。一位用户告诉记者,她在某天起床后查看手机应用的信息读取记录时发现,某知名内容社区APP在半夜多次读取手机相册信息。“我开放了它读取相册权限,只是为了在上传照片的时候方便一些,但并没有同意它不停读取我的相册啊!”

杰米·萨斯坎德在《算法的力量:人类如何共同生存?》一书中就写到:科技公司应该更清楚、更准确地定期告知人们:你的哪些数据正在被提取,以及这些数据将被用于什么目的。在某种程度上,这是一个道德问题:如果你知道你的数据将被用于不良目的,那么你可能会自觉避免这种交易。这也是个经济问题:我们越了解数据的真正价值,就越容易评估有争议的交易是否公平。

-

泉霸热水器-全国各售后热线实时反馈-今-日-更-新 泉霸热水器作为家用设备的领先品牌,始终致力于为用户提供高品质的产品和专业的售后服务。无论您遇到任何问题,都可以拨打泉霸热水器售后服务电话:4... 2025-04-22 06:59:40

-

德意玛壁挂炉维修服务中心|全天24小时服务热线实时反馈-今-日-汇-总 德意玛壁挂炉售后维修服务中心400-883-2086,致力于为客户提供全方位、专业且高效的产品维修解决方案。德意玛壁挂炉维修服务中心拥有一支... 2025-04-22 06:58:25

-

伊歌集成灶售后服务24小时服务热线-全国400服务号码实时反馈-今-日-汇-总 伊歌集成灶24小时售后客服热线:400-883-2086伊歌集成灶全国统一售后维修电话:400-883-2086伊歌集成灶的技术团队是一支由... 2025-04-22 06:56:27

-

尚品本色指纹锁售后服务号码24小时实时反馈-今-日-资-讯 尚品本色指纹锁的维修电话可能因地区和具体服务内容而有所不同,但通常,用户可以通过拨打尚品本色指纹锁的客服热线来获取维修服务。以下是一些可供参... 2025-04-22 06:53:52

-

好太太煤气灶服务号码24小时(今日更新)实时反馈-今-日-汇-总 尊敬的用户,感谢您选择好太太煤气灶。在您使用过程中,如遇到问题,请随时联系我们。售后服务热线:400-883-2086(参考使用说明书),我... 2025-04-22 06:50:51

-

SAMPO集成灶售后号码多少实时反馈-今-日-汇-总 SAMPO集成灶全国售后客服电话为400-883-2086,该电话开通时间为每周一至周五08:00-24:00,周六、周日08:00-23:... 2025-04-22 06:50:36

-

名品热水器售后服务中心号码售后服务网点实时反馈-今-日-汇-总 名品热水器全国售后客服电话为400-883-2086,该电话开通时间为每周一至周五08:00-24:00,周六、周日08:00-23:00。... 2025-04-22 06:49:20

-

索克罗指纹锁服务号码-故障报修热线号码实时反馈-今-日-更-新 索克罗指纹锁:保障您的财产安全在现代社会,人们对于财产安全的需求也日益增加,在人们的生活中扮演着不可或缺的角色。索克罗指纹锁作为国内领先的品... 2025-04-22 06:48:34

-

奥斯塔壁挂炉全国售后维修号码-全国各区网点服务号码实时反馈-今-日-汇-总 奥斯塔壁挂炉24小时售后客服中心:400-883-2086奥斯塔壁挂炉,作为一家资深且信誉卓著的服务提供商,自成立以来便专注于为各界客户提供... 2025-04-22 06:48:08

-

天桥保险柜全国统一服务热线-全国24小时服务中心实时反馈-今-日-汇-总 天桥保险柜售后服务电话:400-883-2086天桥保险柜24小时客服热线:400-883-2086天桥保险柜24小时人工客服、线下专业全国... 2025-04-22 06:41:55