形式主义是什么意思(说说形式主义的那点事儿)

所谓“形式主义”,网络中给出的定义就是:“一种只看事物的表象而不加分析其本质的思想方法和工作作风。它违背了内容决定形式、形式为内容服务,内容与形式相统一的科学原理。”当然,这都是文绉绉的表达方式,看得让人感觉有些云山雾绕的。

如果用老百姓们最通俗易懂的那种大白话来解释“形式主义”就是:“只做表面文章以及只干表面的活,而不注重实际意义”

平时无论在学习中、工作中还是在生活中都充斥着大量的形式主义,如果站在老百姓的层面上来看形式主义这类事情,很多人基本都是对其报以嗤之以鼻甚至深恶痛绝的态度。但即便是我们对形形色色的形式主义嗤之以鼻,却也丝毫不影响其存在。

为什么会如此?也许没人说得清楚,也许有大片可以让形式主义滋生的土壤吧。

一、学习中所见的形式主义

1.小学生的手抄报

这可能是绝大多数小学生和家长们都必须要亲手完成的一项“作业”,这项作业对于高年级的学生来说也许不会有太大的难度,但对于小学低年级的学生,尤其是小学低年级的学生来说,独立完成这项作业的难度真的不小,尤其是在布置这项作业的时候,都是限定位某个主题,而不是让学生自由发挥。

小学低年级的孩子们正处于想象力和创造力上升的阶段,在这个阶段如果能让他们自由发挥自己的想象力,将会对他们的成长更有帮助。

但用这种限定某一个主题的方式,而且是一而再再而三地去束缚他们的想象力,对于他们的成长真的没有任何益处。所以,这种手抄报基本都是在“家长们的指导下完成的”,这个所谓“家长指导”的含义大家都懂。

现在甚至出现了专门为这种手抄报而生的各式各样的“模板”。这种“模板”的确是方便了孩子和家长,但却让孩子们如同生搬硬套一样地完成了一次又一次意义不大的“写作”而已。

2.小学生看某些电视节目时的摆拍

每逢某些重大活动或是每学期刚开学的那几天,学校都会要求学生在家里看电视或网络直播,然后拍照上传班级群交差。但是,正处在懵懂期的小学低年级学生明白他们在做什么吗?而且他们有兴趣穿戴整齐端坐在电视跟前一看就是几个小时吗?

实际上也就仅仅是摆拍一下之后再上传而已。还有一些诸如“开学第一课”这些内容,虽然在某种程度上对孩子有一定的教育意义,但真没有必要要求孩子们穿戴整齐并且拍照上传。

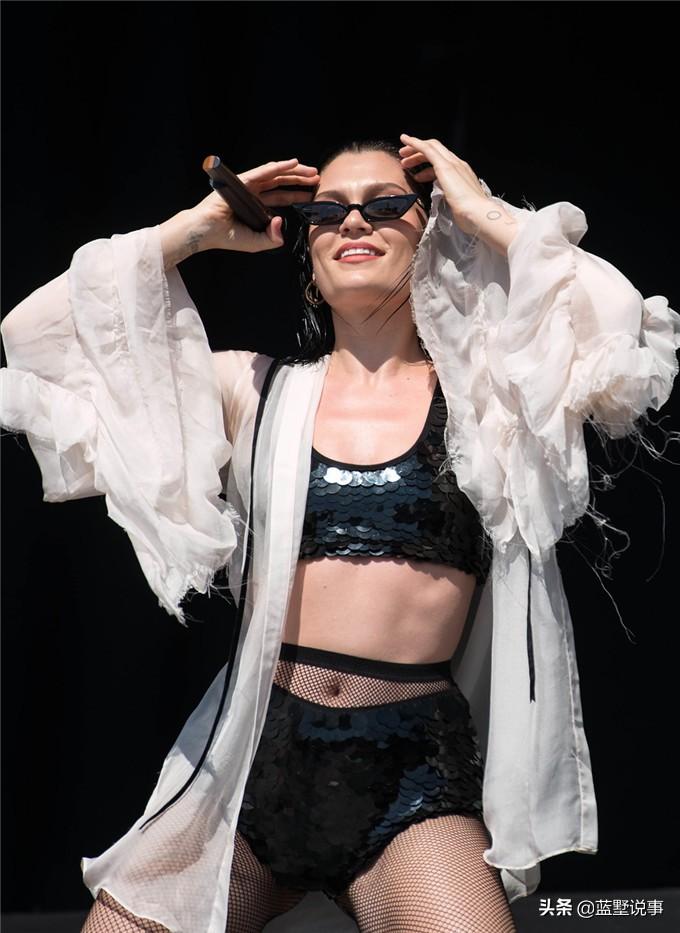

摆拍听课

3.足球操、篮球操

早在2007年的前后,国家体育总局和教育部就提出了《加强全国青少年校园足球工作的意见》,而且教育部也主导这项工程。这项政策从本意是真正想让足球回归校园,让孩子们对足球产生兴趣,并且让更多的孩子们踢足球,通过足球来提高孩子们的身体素质同时也能够产生更多的足球人才。

校园足球的初衷

但这项政策在某些地区的校园里执行起来却完全走了样。足球明明是让孩子们踢的,但却被编排为各种伴随韵律“翩翩起舞的足球操”,甚至被直接推广为课间操。与之类似的还有某些学校照葫芦画瓢发明的“篮球操”。

看着这些令人啼笑皆非的足球操和篮球操真的让人无可奈何。还好,由于这种行为在球迷和家长们之中反响很大,很多地区已经逐渐开始叫停这种奇葩一样的“足球操”和“篮球操”。

足球操

篮球操

4.让家长们关注各种APP做任务

可能有很多学生家长们都经历过,无论你正在工作或是休息时,突然会接到“家长群”或“家长委员会主任”的群发信息:“关注某某APP,学习某某主题活动,报名,回答问题之后截图发群里”

但这种活动有几个孩子是自己在这些所谓的APP里答题?实际上都是家长们“代劳”而已。

既然是让孩子们学习,难道就不能把这些知识在课堂上或者课后看护班上由老师传授给学生们?却非要像摊派任务一样摊派给家长们关注某些APP,这些APP能代替老师达到“传道授业解惑”的目的了?

APP里的学习

APP里的学习

5.打着“社会实践活动”旗号的旅游活动

社会实践活动的定义是:“学校有目的、有计划地组织学生走出校门,了解社会、服务社会的教育方式。旨在提高思想认识,陶冶情操,培养为人民服务的良好思想品德。”

但前些年在某些地区,教育主管部门会选择每年的十月底到十一月份这个时间段时搞一个“社会实践活动”。这个活动听起来很高大上,本以为这个活动是让学生们去企事业单位、居民社区或是田间地头真正的参加社会实践。

社会实践的初衷

然而实际却是租很多辆大客车分批次地将各所小学及初中的学生们送到不同的旅游景点去游玩。

当然,这个所谓“社会实践活动”也不是免费的,每名学生需要缴纳一些费用。

这件事最令人诟病之处在于:为何要选择在旅游淡季时让孩子们组团去旅游景点游玩?收费去旅游景点游玩到底算不算“社会实践活动”?

这么做是为了让那些旅游景点增加淡季营收吗?

既然是旅游那就大大方方地说旅游,而不要美其名曰“社会实践活动”。

变味的“社会实践活动”

二、工作中所见的形式主义

1.个人或工作单位参选某项评比时的投票

某些单位或个人参加某项活动或排名、评比的过程中需要在手机APP中进行所谓的“投票”。于是乎微信的朋友圈、微信群乃至个人微信都会被这种所谓的“投票”骚扰。

工作单位的:你不得不投甚至不敢不投;

个人的:你会碍于情面,不好意思不投。

这种投票不光出现在工作中,在生活中也经常遇到。但这种所谓的投票评选出来的名次意义何在?说弄虚作假也许不怎么好听,但实际上这种形式主义的行为与弄虚作假有什么区别?

网络投票

网络投票

2.各种早会、日报、周报、月总结

某些部门或企业都会严格地推行早会、日报、周报、月总结、考核以及严格的打卡考勤制度。这些做法的初衷也许是为了企业的严格管理及可持续发展,但现实中的很多工作真的不需要如此严格甚至刻板的监督机制。

在这些机制下工作的员工内心中其实都非常抗拒这种机制。长此以往,难免会激起员工们敷衍、懈怠、消极的心理和工作状态。

工作中的形式主义

3.喊口号、唱歌“励志”

虽然这些现象不是很多见,但在某些企业中仍然存在。尤其是在服务类、销售类的部门及企业中仍然有这种做法,甚至还将喊口号、唱励志歌曲列为平时表现,并作为绩效考核的依据。

试想一下,当你路过一家某某门店时或者公司门前看到里面的员工们表情木讷地伴随着劲爆的舞曲慵懒地扭动着腰肢、伸展着四肢舞动;或是看到他们面无表情地唱着那首《从头再来》的时候,不知道他们自己是否觉得尴尬,反正旁人看着非常尴尬……

如此“励志”

三、生活中所见的形式主义

1.垃圾分类

垃圾分类这个倡议虽然已经提出了多年,而且各地的街道办事处、社区也都“大张旗鼓”地购入多种“分类垃圾桶、垃圾箱”摆在居民小区里,甚至还煞有介事地在每栋楼、每个单元内都贴上了“垃圾分类评比打分表”,每周或者每个月都有社区工作人员就像完成作业一样在表格上填写每家每户的垃圾分类情况,并打分。

实际上却很难有人真正去督促和落实垃圾分类这件事情,而是把精力都用在了怎样应付上级检查和交差上。退一步讲,就算是有居民或者大多数居民做到了垃圾分类,并将已分类的垃圾分别投放,但最后仍然是被一辆垃圾清运车给“一勺烩”地混装运走。

“一勺烩”式的垃圾清运

从目前我国国民的整体素质以及环保意识这两个方面来看,全面推行垃圾分类这件事还是有一定难度的。但即便是有难度,也不希望主管部门把时间和精力都用在了做表面文章和形式主义上。

形式主义的“垃圾分类”

2.盲人想走却走不了的盲道

我国城市中的盲道普及率很高,几乎每个城市的人行路面上都会设置盲道。这种盲道是由凹凸感的较为明显的方砖单独铺设而成,可以为盲人出行提供便利。交通法规也规定了任何个人和车辆均不得占用盲道,而且必须要保持盲道的连续性和安全性。

盲道

但现实中却是很多城市的盲道均被车辆和某些个人非法占用,要么停车,要么摆放一些杂物。虽然盲道在平时的利用率不高,但利用率不高并不是代表不用。如果有盲人在通过一条被停车或非法占用的盲道时发生危险怎么办?

被占用的盲道

被占用的盲道

3.“创城”时的市容美化和管理

所谓“创城”就是创建文明城市的简称,这项活动貌似每年都要进行,而且已经开展了很多年。经过一次次的创城活动,城市的市容市貌的确是好了一些,但这其中却充斥着各种为了应付检查而做的表面文章。

“创城”标语

例如:平时很多居民小区里的野广告横行,就像“城市牛皮癣”一样,没有人去监管、去清理。但创城开始之后,马上就会有“志愿者”进入小区把各种野广告清理得一干二净,并且一直保持到创城评比结束。

路面、路灯、绿化等这些城市基础设施在平日里出现损坏,修缮工作并不是很及时,哪怕是老百姓投诉到主管部门也是能拖一天是一天。但如果赶上创城,这些设施都会较为及时得到修缮。

然而创城一结束,又一切照旧,这一切也就跟着结束了,野广告又死灰复燃,基础设施损坏之后的修缮工作又开始拖拉、打太极......

城市牛皮癣

写在最后:形形色色的形式主义其实在我们每个人的身边都以各种形式存在着,有时候我们善于发现,有时候我们疲于发现,也许最后我们也都不愿去发现。

因为这些现实中的形式主义虽然令绝大多人嗤之以鼻甚至深恶痛绝,但也似乎都见怪不怪、令人麻木。

对于任何形式存在的形式主义,都应该被改正、被摒弃;少一些折腾,让形式主义远离我们每一个人,这个社会将会更加美好。

-

巴丹吉林工区额肯呼都格养护站全力开展油路贴缝工作 【来源:阿拉善盟交通运输局_交通访谈】春季是处置公路病害的黄金季节,近日,额肯呼都格养护站抢抓有利时机,积极开展油路贴缝工作,旨在有效治理公... 2025-04-22 05:17:00

-

科学家发现造林能降低区域臭氧含量 【瞧!我们的前沿科技】本报北京4月21日电(记者晋浩天)北京大学物理学院大气与海洋科学系张霖课题组通过改进区域空气质量模型,并结合全球植被卫... 2025-04-22 04:19:00

-

同大股份(300321.SZ)发布一季度业绩,归母净利润289.31万元,同比增长111.12% 智通财经APP讯,同大股份(300321.SZ)发布2025年第一季度报告,公司2025年第一季度营业收入9314.48万元,同比增长9.2... 2025-04-22 01:50:00

-

汉得信息(300170.SZ)发布一季度业绩,归母净利润3525.91万元,下降30.10% 智通财经APP讯,汉得信息(300170.SZ)发布2025年第一季度报告,该公司营业收入为7.42亿元,同比增长1.27%。归属于上市公司... 2025-04-22 01:50:00

-

刘强东送外卖,更多细节曝光!骑车被偶遇,送了好几单,请骑手吃火锅……合影者:我不是托,没有收钱做营销 每经编辑:陈柯名,黄胜4月21日,有名为“Jeffery”的用户在社交平台发文称,“接到了东哥送的第一单外卖,荣幸啊,也算享受过千亿大佬的服... 2025-04-22 00:53:00

-

品友集成灶全国各市售后热线号码实时反馈-今-日-更-新 品友集成灶作为家庭中重要的安全设备之一,其专业服务质量直接关系到用户的使用体验和资产安全。品友集成灶24小时售后服务热线:400-883-2... 2025-04-22 00:03:51

-

格林姆斯热水器维修服务中心|全天24小时服务热线实时反馈全+境+到+达 格林姆斯热水器全国售后客服电话为400-883-2086,该电话开通时间为每周一至周五08:00-24:00,周六、周日08:00-23:0... 2025-04-21 23:58:19

-

得耐特指纹锁/全国各市服务热线号码实时反馈-今-日-汇-总 得耐特指纹锁售后服务维修电话:400-883-2086得耐特指纹锁24小时维修客服热线:400-883-2086得耐特指纹锁24小时服务电话... 2025-04-21 23:57:59

-

HOPO指纹锁售后24小时联系方式维修查询实时反馈-今-日-汇-总 我们了解,每一个家庭的HOPO指纹锁都是守护健康的重要伙伴,因此,我们的使命就是确保这些伙伴始终处于最佳状态。HOPO指纹锁售后客服电话:4... 2025-04-21 23:56:54

-

风田集成灶客服号码售后号码大全及维修网点查询实时反馈-今-日-更-新 风田集成灶24小时售后维修电话:400-883-2086上门时间:20分钟内响应上门收费标准:上门检测为准,报价后可选择是否维修。维修说明:... 2025-04-21 23:54:46